Au cours des dernières décennies, l’humanité est entrée dans une ère de transformation accélérée, sous l’effet conjugué du progrès technologique, de la mondialisation et, peut-être surtout, du changement climatique. Parmi les phénomènes les plus controversés et les plus fascinants discutés par les gouvernements de nombreuses puissances économiques mondiales figure la réouverture progressive de l’Arctique en tant qu’espace navigable pour le transport de marchandises de l’Asie vers l’Europe ou vers la côte est des États-Unis. Si les chercheurs et les défenseurs de l’environnement alertent depuis de nombreuses années sur le fait que la fonte des calottes glaciaires doit être considérée comme un réveil écologique sans précédent, ce phénomène, qui a un impact majeur sur l’ensemble de la planète, offre également des opportunités économiques et géopolitiques. La façon dont les routes commerciales passant par l’océan Arctique s’intègrent dans un puzzle mondial d’échanges économiques peut être une réponse aux questions essentielles de la dépendance de l’Europe vis-à-vis de la Chine, tant au niveau de la vision d’ensemble des transformations que les transports maritimes et aériens sont en train d’opérer. Dans ce contexte géopolitique, une brève analyse de la carte de la Nouvelle Route de l’Or – Europe-Inde, alternative terrestre pour l’échange de marchandises entre l’Europe et l’Asie, s’impose également comme un aperçu de la possibilité de diversifier les corridors commerciaux qui façonnent l’avenir de la mondialisation.

Le réchauffement climatique et l’ouverture de l’Arctique au transport maritime

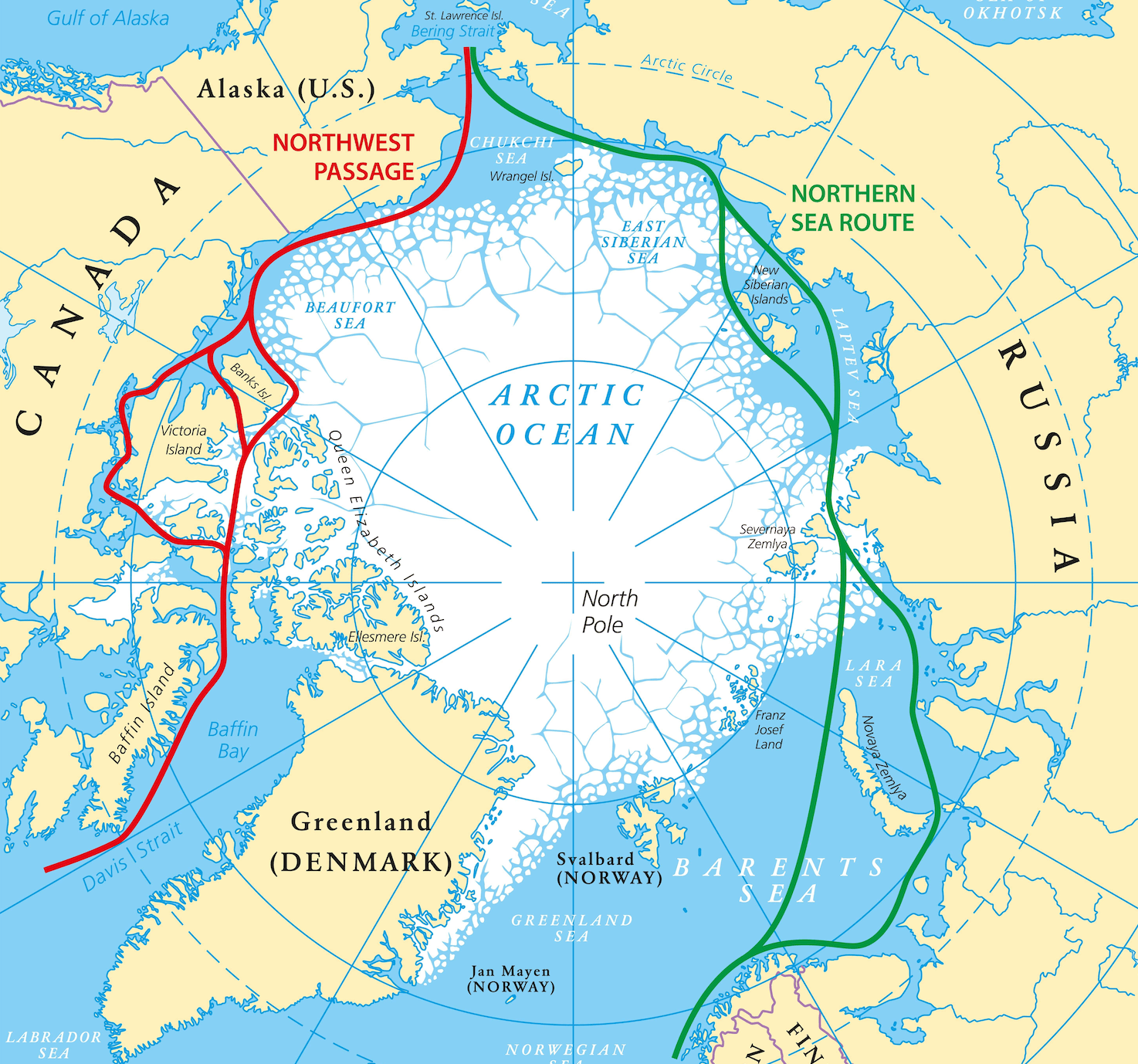

Actuellement, l’un des plus grands défis auxquels la civilisation moderne est confrontée est le problème du réchauffement climatique. Les températures moyennes annuelles, qui ont augmenté de manière significative au cours des dernières décennies, provoquent une fonte accélérée des glaces de l’Arctique. Selon des études menées par des spécialistes du domaine, la région arctique se réchauffe trois à quatre fois plus vite que le reste de la planète. Cette réalité incontournable a de multiples implications. D’une part, elle annonce une catastrophe écologique qui pourrait se traduire par la disparition d’habitats naturels, la perte de biodiversité et des menaces pour les communautés indigènes. D’autre part, elle ouvre des perspectives économiques inespérées pour l’accès à de nouvelles routes commerciales qui réduiraient les temps de trajet et les coûts d’exploitation sur l’axe Asie-Europe-Amérique. Avec la fonte des glaciers, le transport maritime à travers l’Arctique devient une possibilité réelle, même si elle est encore limitée.

Une première question fondamentale serait de savoir si l’on peut parler spécifiquement de l’ouverture de voies de transport à travers l’Arctique. Oui, l’avenir du transport maritime à travers l’Arctique est envisageable, mais il reste tributaire d’infrastructures (il s’agit ici de ports), d’une flotte spécialisée (navires capables de traverser l’océan Arctique au milieu de la banquise) et d’une volonté politique (un véritable accord commercial entre les États-Unis, la Fédération de Russie, l’Union européenne et la Chine, les principaux décideurs).

La possibilité d’un transport maritime à travers l’Arctique

Si nous analysons la route de la mer du Nord le long de la côte de la Fédération de Russie, elle est jusqu’à 40 % plus courte que les routes traditionnelles passant par le canal de Suez ou le détroit de Malacca. Ce raccourcissement de la distance signifie, tout d’abord, des économies de temps et de carburant, ce qui pourrait faire baisser les prix des produits transportés, mais aussi une grande incertitude, car les routes arctiques dépendent des caprices de la météo. Les périodes de l’année où les routes arctiques pourraient être navigables sont limitées, et les infrastructures de soutien – ports, brise-glace, centres de secours – sont actuellement sous-développées. Toutefois, des projets pilotes, comme celui récemment mené par la Chine avec le navire Istanbul Bridge, montrent que les grandes économies testent sérieusement cette option de transport maritime. Une éventuelle navigation permanente à l’avenir pourrait transformer l’Arctique en un corridor stratégique pour le commerce.

L’Union européenne et sa dépendance à l’égard des produits chinois

Au milieu de la folie des tarifs douaniers imposés par les États-Unis aux pays du monde entier, l’Union européenne et la Chine restent des partenaires commerciaux clés. Il est bien connu qu’environ 20 % des importations totales de marchandises de l’UE proviennent de Chine. Cette dépendance se manifeste dans des secteurs clés tels que la technologie et l’électronique, le textile et les produits pharmaceutiques. En termes économiques, près d’un cinquième des besoins économiques de l’UE sont directement couverts par les flux commerciaux en provenance de Chine. Il en résulte une relation d’interdépendance dans laquelle le vieux continent a besoin des produits chinois et la Chine a besoin du marché européen pour ses exportations.

Les principaux produits importés de Chine par les pays européens

Les produits que les pays européens importent de Chine sont extrêmement variés et peuvent être regroupés en 20 catégories principales : électronique et équipements informatiques, téléphones portables, ordinateurs, panneaux solaires, batteries lithium-ion, voitures électriques, textiles et vêtements, chaussures, jouets, meubles, équipements médicaux, produits pharmaceutiques, appareils ménagers, outils industriels, câbles et équipements électriques, vélos et scooters électriques, montres et bijoux, produits chimiques de base, matériaux de construction et autres biens de consommation. Chacune de ces catégories alimente des chaînes de valeur essentielles à l’économie européenne.

Les industries européennes dépendantes de la Chine comprennent le secteur automobile (notamment pour les batteries et les composants électroniques), l’industrie des énergies renouvelables (panneaux solaires et éoliennes dont les pièces sont fabriquées en Chine à des coûts bien inférieurs à ceux de l’Europe), l’industrie textile, la grande distribution, mais aussi les soins de santé, où de nombreux dispositifs médicaux et substances actives pour les médicaments sont importés. Cette dépendance devrait amener les dirigeants de Bruxelles à s’interroger sur la sécurité économique. L’exemple le plus parlant est celui que nous avons tous vécu lors de la pandémie COVID-19, où les chaînes d’approvisionnement européennes ont été massivement perturbées.

Si l’on analyse les routes commerciales entre la Chine et l’Europe, par voie maritime et aérienne, on constate que le transport maritime de marchandises reste dominant, avec environ 90 % des marchandises transportées arrivant en Europe. Les principaux itinéraires sont le détroit de Malacca (la porte d’entrée entre l’Asie et le monde occidental) et l’océan Indien jusqu’au canal de Suez, et la route du Pacifique jusqu’à la côte ouest de l’Europe via le canal de Panama. Le transport aérien, bien que beaucoup plus coûteux, est essentiel pour les produits de grande valeur et de faible volume tels que l’électronique. Les compagnies aériennes empruntent des couloirs qui traversent l’Asie centrale et le Moyen-Orient et relient des plates-formes telles que Shanghai, Pékin et Shenzhen à des aéroports européens comme Francfort, Paris et Amsterdam.

Du point de vue de la différence des coûts de transport et des infrastructures logistiques entre le transport maritime et le transport aérien, on peut dire qu’il y a une différence radicale. Selon les opérateurs de transport internationaux, un conteneur maritime transporté de la Chine vers l’Europe coûte jusqu’à 5 à 10 fois moins cher qu’un conteneur transporté par avion. La différence réside dans le fait que le transport aérien garantit une livraison en quelques jours, contre plusieurs semaines, voire plus, pour le transport maritime. Cependant, la crise de plus en plus aiguë au Moyen-Orient, ainsi que l’incident qui a conduit au blocage du canal de Suez en 2021, ont mis en évidence la fragilité de la logistique et entraîné une augmentation explosive des tarifs du transport maritime, ce qui a mis la pression sur les chaînes d’approvisionnement. Le canal de Suez joue un rôle essentiel dans les flux commerciaux européens. Environ 12 à 15 % du commerce mondial passe par le canal de Suez, et ce pourcentage est bien plus élevé pour l’Europe. Les experts estiment qu’environ 40 à 50 % des importations maritimes de l’UE transitent par le canal de Suez, ce qui en fait un véritable point stratégique. Les principaux ports de destination des importations chinoises sont Rotterdam, Hambourg, Anvers et Marseille. Le blocage du canal de Suez pendant une semaine en 2021 a causé des milliards de pertes, soulignant une fois de plus la dépendance critique de l’Europe à l’égard de cette artère maritime.

Pays capables d’opérer sur la route maritime du Nord

Au niveau mondial, seuls quelques pays sont capables d’emprunter la route maritime du Nord. Cette route arctique nécessite des flottes maritimes spécialisées. À l’heure actuelle, seuls quelques pays disposent des capacités nécessaires. La première place revient à la Fédération de Russie, qui possède la plus grande flotte de brise-glaces au monde, suivie par les États-Unis, le Canada et la Norvège. Bien que la Chine occupe actuellement la dernière place en termes de taille de sa flotte de brise-glaces, le pays asiatique investit massivement dans des navires adaptés, capables d’emprunter la route de l’Arctique. L’Union européenne, par l’intermédiaire de la Finlande et de la Suède, contribue à la technologie et à la construction navale, mais le nombre de navires capables d’effectuer des traversées commerciales régulières reste limité.

Les risques et les défis environnementaux de la route de l’Arctique

Tout d’abord, la navigation dans l’Arctique augmente le risque de pollution. Les carburants lourds utilisés par les navires ont des effets dévastateurs sur la glace et les écosystèmes. De plus, tout accident (qui pourrait entraîner des déversements de carburant dans la mer) serait presque impossible à gérer compte tenu des infrastructures portuaires actuelles, et le changement climatique fait de la région une zone extrêmement vulnérable où tout incident pourrait avoir des conséquences irréversibles.

D’autre part, nous devrions regarder « La nouvelle route d’or – de l’Europe à l’Inde », une carte représentant un système complexe de corridors commerciaux. Ces corridors commerciaux relient le port de Trieste, en Italie, à de multiples destinations européennes et asiatiques, jusqu’à l’Inde. Cette carte met en évidence l’importance des routes traditionnelles passant par le canal de Suez et le Moyen-Orient, mais aussi la concurrence accrue pour la diversification des routes, en particulier par voie terrestre. Par rapport à l’option arctique, « La nouvelle route de l’or – de l’Europe à l’Inde » montre que les dirigeants européens ne s’en tiennent pas à une solution unique (le canal de Suez), mais recherchent un réseau d’itinéraires complémentaires permettant de réduire au maximum le coût final des produits arrivant sur le marché européen. En ce qui concerne le transport mondial de marchandises, l’avenir sera défini par l’équilibre entre l’efficacité économique, la sécurité géopolitique et la durabilité environnementale. Comme mentionné au début de cet article, la route de l’Arctique représente une opportunité, mais aussi un risque. Tant que l’Europe sera prise en étau entre sa dépendance aux importations en provenance de Chine et la vulnérabilité des itinéraires traditionnels, des stratégies devront être développées pour diversifier le transport de marchandises. Ce n’est pas seulement la distance parcourue qui compte, mais aussi la résilience, la sécurité et l’impact sur la planète. Les routes de l’avenir refléteront non seulement la logique du marché, mais aussi les impératifs moraux et écologiques de l’époque dans laquelle nous vivons aujourd’hui.

Subscribe

Subscribe